미술관 민주주의와 ‘비관람객’/‘배제된 자들’의 목소리

박소현은 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 디지털문화정책전공 교수로, 예술제도와 예술실천 사이에서 발생하는 문화정치에 관심을 갖고 미술사학과 박물관학, 문화예술정책의 경계를 넘나드는 연구를 하고 있다. 최근 『키워드로 읽는 한국 현대미술』(2019), 『큐레이팅을 말하다』(2019), 『미래 미술관: 공공에서 공유로』(2019), 『한국 문화현실의 지형들』(2019), 『레드 아시아 콤플렉스』(2019), 『사물에 수작 부리기』(2018) 등을 함께 썼고, 「‘#미술계_내_성폭력’ 운동과 미술사학의 과제: 미투운동 시대, ‘페미니즘 미술사 리부트’를 위하여」(2019), 「문화올림픽과 미술의 민주화」(2018), 「박물관의 윤리적 미래 - 박물관 행동주의(museum activism)의 계보를 중심으로」(2017), 「문화 정책의 인구정치학적 전환과 예술가의 정책적 위상」(2017), 「리빙 뮤지엄(living museum)과 해석의 문제 - ‘살아있는’ 박물관을 위하여 -」(2016), 「‘이중섭 신화’의 또 다른 경로(매체)들: 1970 년대의 이중섭 평전과 영화를 중심으로」(2016) 등의 논문을 발표했다.

닫힌 미술관 앞에서: 근대적 관람객의 탄생과 접근권의 ‘평등’

루브르 박물관의 큐레이터였던 제르맹 바쟁(Germain Bazin)은 근대를 ‘미술관의 시대’라 명명했다. 그에게 미술관의 시대를 연 근대적 미술관의 원형은 루브르였다.1 근대적 미술관의 탄생은 부르주아 시민 혁명에 의한 근대적 국민 국가의 탄생과 궤를 함께 한다. 전근대적인 왕조의 사적 소장품이 근대적인 국가/국민의 형성과 함께 공공 자산으로 재규정되는 과정이 수반됐기 때문이다. 그리고 새로 탄생한 근대적 주체인 국민은 왕실 재산의 국유화를 왕실 소장품의 일반 공개라는 형식을 통해서 경험하기 시작했다. 한국 최초의 근대적 미술관이라 할 수 있는 이왕가박물관의 경우 전래의 왕실 소장품을 근간으로 설립되지는 않았지만, 일제가 조선 왕실의 자산(동산 및 부동산)을 이용해 새로 소장품을 구입하고 박물관을 개관해 이를 일반 공개하는 방식을 취함으로써, 외형적으로는 근대적 미술관의 탄생, 즉 왕실 재산의 공공 자산화와 국민 대상 일반 공개가 이루어졌다고 볼 수 있다. 2

이러한 과정에서 흥미로운 점은 왕실 소유권의 해체는 명확하게 진행됐지만, 그 이후 국가/국민의 소장품으로의 전환은 다분히 ‘상징적인’ 방식으로 이루어졌다는 사실이다. “혁명국가는 절대주의의 상징 및 의례의 유산을 수용하는 한편, 공화국과 그 평등의 이상을 대변하게 만듦으로써 그것을 이데올로기적으로 새롭게 사용했”던 것이다.3 즉, 왕실 소장품은 국민 개개인이나 집단에게 물리적으로 분배되지 않고, 하나의 집합적 단위로서 새로 탄생한 국가(nation state)에 귀속됐다. 국가의 주권과 마찬가지로 국립 미술관의 소장품 또한 각 개인이나 집단에 분할돼 귀속될 수 없었던 셈이다. 게다가 국민(nation) 개념 역시 현존하는 개개인의 총합을 넘어 이미 죽은 선조와 향후 태어날 후손까지 포괄하는 세대적, 역사적 연속성을 지닌 총체, 즉 ‘인민 전체로서의 국민’으로 규정됐던 만큼, 사적 소유권을 갖는 개인과는 구별될 수밖에 없었다.4 따라서 미술관 소장품에 대한 ‘접근권’은 이러한 근대 국민 국가의 분할 불가능한 공적 소유 개념에서 도출되는 것이라고 이해할 수 있다.

그런 의미에서 근대적 미술관의 탄생이 동반한 근대적 관람객(audience, spectator, visitor)5의 탄생은 근대적 국가/국민의 탄생을 구성하는 중요한 계기였다. 다시 말해, 국유화된 소장품과의 관계(즉, 미술관 소장품과의 관계)는 근대적 국민 또는 시민의 형성을 규정하는 매우 중요한 부분이었고, 소장품에 대한 접근권을 갖는 근대적 관람객은 근대적 국민/시민이라는 주체성을 구성하는 핵심 요소 중 하나였다고 할 수 있다. 따라서 관람객의 기본 권리로 논의되는 접근성이란 물리적 차원의 배타적 사적 소유권이 적용될 수 없는 공공 컬렉션을 국민이라는 정치 주체가 소유하는 방식 그 자체를 지칭하는 것이라고 볼 수 있다.

이러한 역사적 기원으로부터 접근권(또는 접근성)의 확대 내지 접근성의 평등은 미술관 소장품의 민주화와 동일한 것으로 간주되어 왔다. 그러나 현실에서 접근성의 ‘평등’은 여러 우여곡절을 겪으며 매우 점진적으로 적용됐다. 초창기 근대적 미술관의 ‘일반 공개’는 누구에게나 차별 없는 공개가 아닌 극히 제한된 식자층을 대상으로 매우 제한된 일수를 공개하는 방식이었다. 큰 흐름으로 보면, 시민 참정권의 역사와 마찬가지로 미술관 관람객의 역사 또한 소수의 특권적인 접근권에서 출발해, 이러한 제한을 점진적으로 해제하고 차별 없는 접근권을 보장하는 것을 지향해 왔다. 하지만 그 과정에서 접근권을 ‘제한’하는 장치들이 고안되기도 했으며, 현대의 미술관 역시 그러한 배제나 제한의 역사적 유산들 위에 서 있다는 점은 분명하다.

가령, 접근권의 평등과 입장료의 관계를 꼽아볼 수 있다. 1930년대에 이왕가미술관을 포함해 일반 공개가 추진된 덕수궁의 경우, “처음에는 무료 개방설도 잇섯스나 궁내의 시설을 보존하기 위하야 입장료 五전 또는 十전을 바더 함부로 들어가는 것을 제한”했다.6 즉, 입장료는 관람객의 출입을 제한하는 장치로서 빈번히 사용됐다. 그런 까닭에 아래 사설에서처럼, 한국 근현대사에서 미술관을 포함한 문화 기관의 입장료 문제는 ‘평등’을 상상하고 구성하는 핵심 요소로 끊임없이 쟁점화돼 왔다.

현대의 정신 그것은 인간의 자유와 평등을 최고가치로 존중하는 데 있다. 그리고 그 자유와 평등은 양 원리가 아니라 양심의 자유요 양심의 평등이매 인간즉양심(人間卽良心)에까지 지장(止場)되고 순화된 것이다. 희랍의 양심은 시민과 노예를 구별하고 중세기의 양심은 영주와 농노를 구별하고 근대의 양심은 자본가와 노동자를 구별하였다. 우리나라에 있어서도 이조까지는 반상(班常)을 구별하고 관존민비를 구별하는 양심이었다.

이제 이러한 양심은 비과학적 불순한 양심으로서 지탄을 받는 동시에 인종의 차별, 민족의 차별, 계급의 차별, 종교의 차별, 성별의 차별 등 일절의 차별을 인정할 수 없는 양심의 평등성과 존엄성을 유일한 가치로서 인류사상에 그 유례를 볼 수 없을 정도로 강조되고 있는 시대인 것이다. 우리 문화인은 이러한 시대정신을 봉건적 가치가 아직도 활보하고 있는, 강권(强權)이 조국을 삼팔선으로 양단하고 횡행하고 있는 이 특수성 위에 살리지 않으면 안 될 의무를 지고 있는 것이며, 이 특수성 위에 시대정신을 살리고 고취하려는 것이 곧 이 나라의 민족문화인 것이다. 우리는 이러한 특수적이면서도 보편적이요 보편적이면서도 특수적인 민족문화가 문화인들의 진지한 노력에 의하여 하루 속히 수립되기를 바라마지 않는 동시에 이러한 민족문화는 되도록 광범히 보급되고 고취되어야 할 것이기 때문에, 국립극장 관리당국은 이 전당을 특권계급의 위안장(慰安場)이나 사교장(社交場)화 하려고 하지 말고 되도록 저렴한 입장료로 민중의 지지와 애호를 받도록 노력하지 않으면 안 될 것이다.7

6.25전쟁 발발 직전에 쓰인 이 글에서 인종, 민족, 계급, 종교, 성별 등의 어떤 차별도 허용하지 않는 평등과 인간 존엄의 가치를 시대정신으로 규정하고, 이에 따라 국립 문화 기관이 ‘특권계급의 위안장이나 사교장’이 되지 않도록 입장료를 낮춤으로써 ‘민중의 지지와 애호’를 받아야 한다는 주장이었다. 이는 정부 수립 후 새로운 나라 만들기에 투영됐던 이상적 ‘평등’론의 실현을 촉구하는 것이었다. 그렇다면, 국내에서 미술관의 접근권 문제가 현재의 무료 관람 정책에 이르기까지 입장료 정책을 중심으로 다뤄져 온 현실에 비춰 볼 때, 입장료의 인하나 폐지, 그로부터 기대되는 관람객 수의 극적인 증가는 인간 존엄에 기반해 어떠한 차별도 없는 평등의 이상을 실현하는 것이었는가? 구 왕실 소장품을 관람할 수 있는 권리는 그간의 지배와 차별, 불평등의 역사를 해소하는 것이었는가? 이러한 역사에 대한 ‘민중의 지지와 애호’는 어떻게 가능한가? 국가간 패권 경쟁 하에서 승리와 지배의 역사를 ‘진보’로 간주하는 연대기적 접근이 19세기와 20세기를 거치면서 표준화된 박물관·미술관의 문법으로 자리 잡은 현실에 대한 성찰 없이, 미술관에서 민주주의와 평등을 논할 수 있는가?

불평등한 미술관과 ‘비-관람객’

캐롤 던컨(Carol Duncan)은 19세기부터 현재까지 서양과 제3세계에서 증가 일로에 있는 공공 미술관(public museum)을 ‘문명화 의례(civilizing ritual)’로 분석하면서, 공공 미술관 건립에 대한 식지 않는 열기는 “처음부터 공공 미술관을 갖는다는 것은 그와 더불어 정치적 혜택들을 가져다준다는 것을 의미” 8하기 때문이라 적었다. 한마디로 근대적인 미술관의 역사는 정치사의 일부로서 중요한 위치를 차지한다고 볼 수 있다. 이런 관점에서 던컨은 다음과 같은 질문들을 던졌다. “루브르와 이에 자극받아 만들어진 미술관들을 정치적으로 매력적인 것으로 만들어 주는 것은 무엇인가? 그리고 그 미술관들은 과거의 미술 전시와 어떻게 다른가? ··· 그리고 그것은 근대국가에 어떤 이데올로기적 유용성이 있었고 지금도 있는가?”9

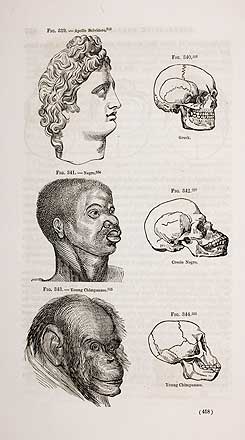

18~19세기 유럽에서 근대 국가의 설계자들은 공공 미술관이 관람객들을 도덕적, 사회적, 정치적으로 계몽하고 개선하는 역할을 최우선으로 삼아야 한다고 생각했다. 루브르는 프랑스 혁명정부의 상징 공간으로서 새로운 국가의 평등 원리를 관람객이 몸소 경험하게 하면서 관람객의 정치적 정체성을 재정의하는 역할을 수행했다. 이른바 국민의 창출은 관람객의 경험을 통해 이뤄졌고, 이를 위해 채택된 전시 방식은 이질적인 지역과 국가, 그리고 그에 속하는 유파 등을 진화론적 미술사의 연대기를 통해 조직화하는 것이었다. 예술의 진보를 한 국가나 민족의 문명화 수준에 대응시킴으로써, 미술 작품은 그 자체의 예술적 성취보다는 국가적, 민족적 차원의 문명화 달성 여부를 증명하는 요소로서 편입됐다.10 루브르의 미술사적 연대기에서 프랑스 미술은 문명 진보의 정점에 배치됨으로써, 문명화를 주도하는 프랑스의 특권적 지위를 알렸다. 미술에의 평등한 접근권은 이러한 국가 서사에의 동의를 구축하는 수단이었다.

미술관에서 시민은 개인적인 사회적 위치와 무관하게 자신을 다른 프랑스 시민과 결속시켜 주는 문화를 발견한다. 거기서 그는 바로 미술관의 형식 속에 구현된 국가 그 자체와 마주치게 된다. 미술관은 ··· 국가의 정신생활의 보호자이며 인간정신의 가장 진화되고 문명화된 문화의 수호자로 드러나게 된다. ··· 그리하여 미술관은 시민과 국가의 관계가 완전히 실현된 것으로 보이게 만들 수 있었다.11

시민 혁명 또는 구체제의 전복과 해체라는 맥락에서 민주주의적인 공적 기관이라는 상징성을 부여받으면서, 미술관은 사회 개혁의 수단으로 간주되기도 했다. 가령, 영국의 내셔널 갤러리 설립을 주도했던 개혁적 정치가들은 예술을 귀족들의 사치품이 아니라 문명화된 삶의 본질적 요소이자, 모든 인간이 누려야 할 자연법적 권리로 간주하고, 국립 미술관의 설립이 국민의 삶의 질을 향상시킬 것이라 믿었다.12 이때 예술은 사회를 구성하고 변화시키는 데 기여하는 실용적 역할을 부여받았는데, 귀족의 부패와 무능에 반하는 계몽적, 지적, 도덕적인 부르주아 시민 계급의 정체성을 구성하는 것이 됐다. 미술관은 이 이상적인 부르주아 시민을 구성하는 장이었다.

그러나 이는 새로운 지배 계급인 부르주아의 지배와 승리를 승인하는 것이기도 했다. 미리엄 레빈(Miriam R. Levin)은 미술관이 근간으로 삼고 있는 “역사적 진보라는 개념이 유럽과 미국 유한 계급의 세계 지배를 정당화했다”고 지적한 바 있다. 이 진보적 역사관은 산업화 시대에 산업 발전과 문명화, 국가 경쟁과 애국심 등을 결합시키며, 과거, 현재, 미래를 단선적 시간축을 따라 하나의 연속체로 조직화하는 틀을 제공했던 것이다.13 문제는 이러한 역사적 시간의 연속체가 과거와 미래의 시간이 공간적으로 공존하는 ‘비동시성의 동시성’을 바탕으로 차별과 불평등을 분배하고 정당화하는 방식이었다는 데 있다. ‘미래=문명’의 시간은 유럽과 미국에, ‘과거=야만’의 시간은 아프리카, 아시아, 오세아니아 등에 귀속시킴으로써, 동시대를 사는 사람들 사이의 우열과 불평등을 숙명화하고, ‘문명’에 의한 ‘야만’의 지배와 폭력을 진보를 위한 과정으로서 승인해 왔던 것이다.14 그런 의미에서 미술관은 토니 베넷(Tony Bennett)의 말대로, “사회적 행위에 관한 보편적 규범을 재구성하려는 통치 프로그램의 일부로서, 이에 부합하도록 문화적 사물들을 재배치하는 기술적 환경”으로 기능해 왔다.15

이처럼 근대적 미술관이 추구했던 국민/시민이라는 정치적 주체의 형성이 차별, 배제, 지배를 근간으로 작동해 왔다면, 미술관은 누구에게나 평등한 민주주의적 공간일 수 없으며, 나쁜 의미에서 정치적이라 할 것이다. 왜 1980년대 후반에 프랑스의 노동자 계급은 더 이상 퐁피두센터를 찾지 않게 됐는가? 왜 미국의 아프리카계 미국인과 히스패닉을 비롯한 소수자 집단들은 미술관에 가지 않는가?16 스틸리아누-랑베르와 부니아(Theopisti Stylianou- Lambert & Alexandra Bounia)의 지적처럼, 미술관이 국가, 공동체, 개인의 정체성에 영향력을 행사한다는 점에서 정치적이라면,17 더 이상 미술관을 찾지 않고 미술관을 통해서 개인이나 공동체의 정체성을 구성하지 않게 된 인구 집단의 가시화는 근대적 미술관의 위기, 나아가 통치 프로그램의 위기의 징후일 수 있다. 이에 따라 서양의 미술관들은 더욱 다양한 인구 집단들, 정확히는 정치·사회·경제·문화적으로 차별, 불평등, 배제를 경험해 온 사회적 약자들이 미술관을 찾도록 하기 위해 계급, 인종, 민족, 젠더 등에 관한 새로운 연구들을 참조하면서 더욱 평등하고 논쟁적인 관점에서 문화를 해석하려는 노력을 기울이기 시작했다. 그러한 노력은 자발적으로 미술관을 찾는 관람객뿐만 아니라, 미술관에 오지 않는, 어쩌면 평생 오지 않을 수도 있는 ‘비-관람객(non-audience)’18을 포용하려는 것이다. 이를 위해 그들은 미술관의 지배적 문법, 즉 미술관 소장품의 수집·연구·전시·교육 등 전반에서 진보적 역사관에 기반한 단선적 연대기, 거기에 내장된 단일한 해석과 불평등, 차별의 정치학을 성찰하는 방향으로 미술관의 변화를 시도했다.

문화체육관광부가 정기적으로 실시하는 『문화향유실태조사』에 따르면, 미술 전시회의 관람률 격차는 무엇보다도 소득 격차에 의해 확연하게 결정되는 경향을 보여 왔다. 2018년 가구 소득이 200만 원 미만인 경우 미술관 관람률은 그 이상인 사람들의 절반에도 미치지 못했다.19 또한 『서울시립미술관 인지도 조사 결과보고서』에 따르면, 미술관 이용 빈도는 직업에 따라 확연히 달라지는데, 자영업, 블루칼라, 화이트칼라, 가정주부, 학생, 무직/기타라는 직업 항목 중에서 무직, 가정주부, 블루칼라 노동자가 다른 집단에 비해 미술관을 방문하지 않는 비율이 현저히 높게 나타났다.20 이러한 결과 수치는 정책적으로 입장료를 낮추거나 바우처 등을 통해 지원하는 방식을 채택하는 해결책을 낳았다.

여기에서 생각해 볼 점은 과연 입장료 정책만으로 미술관 방문을 가로막는 불평등을 해소할 수 있는가다. 또한 미술관이 관람객이라는 인구 집단을 상상하는 방식이 오히려 불평등을 승인하거나 조장하지는 않는가다. 단적으로, 위와 같은 조사에서는 소득, 직업과 같은 경제적 상황, 학력, 혼인 여부, 거주 지역 등의 조 사항목 외에 인구 집단의 다양성을 반영하는 조사 항목이 빈곤하다. 『서울시립미술관 인지도 조사 결과보고서』에는 인종, 민족, 장애 여부 등과 같이 인구 집단의 다양성을 특정할 수 있는 조사 항목은 적용되지 않았고, 『문화향유실태조사』는 장애 등록 여부만을 포함하고 있다. 『2018년 문화향유실태조사』에서 장애 등록을 한 사람들의 관람률은 48.2%로 가구 소득의 최저 구간(100만 원 미만)에 있는 응답자(관람률 42.5%), 초졸 이하(45.9%), 70세 이상(46.9%) 다음으로 낮았다.21

이러한 정부 차원의 통계 조사가 정책 설계 및 실행의 중요한 근거 자료가 되는 점을 감안한다면, 통계 조사의 항목에 반영되지 않은 인구 집단들의 경우는 정책적 관심에서 배제될 가능성이 높다. 게다가 이러한 인구 집단들은 각종 문화 예술 행사나 문화 시설에서 좀처럼 만나기 어려운 ‘비-관람객’이다 보니, 관람객의 인구 통계학적 특성은 동질적인 성향(인종적 혹은 민족적 동질성, 신체적 동질성 혹은 비장애 등)을 띠는 것으로 수렴되기 십상이다. 그리고 통계 조사를 설계하고 실시하는 주체는 다시 이러한 경험적 상황들을 바탕으로 통계 조사의 항목을 구성하고, 정부 기관들은 이 조사 결과를 바탕으로 정책을 수립하는 폐쇄 회로를 구축하게 된다.

최근 국내에서도 공연 예술 분야에서 이러한 ‘비-관람객’을 관람객으로 만들기 위한 고민과 전략들이 논의되기 시작했다. 이른바 관객 개발 전략이라 칭할 수 있는 이러한 연구는 상당 부분 경영학 관점에서의 시장 조사 내지 소비자 조사의 성격을 띠고 있다.22 그러다 보니 ‘비-관람객’ 개념에 내포돼 있는 사회적 불평등의 측면을 간과하거나 탈정치화시킬 우려가 있다. ‘비-관람객’ 개념은 역사적으로 1960년대 프랑스에서 지방 분산화 운동 및 68혁명을 배경으로 등장했고, 1968년 빌뢰르반(Villeurbanne) 회의에서 발표된 빌뢰르반 선언을 통해 처음 사용됐다. 이 회의에서 ‘비-관람객’은 68혁명을 통해 확인한, 드골 정부의 정책에 반대하는 강력한 노동 계급을 지칭하는 것으로, 이들을 끌어안을 수 있는 연극을 만들자는 결정 속에서 도출된 것이었다. 따라서 빌뢰르반 선언은 드골 시대 문화부의 양적인 관람객 확대 정책(일명 ‘문화의 민주화’)이 결국 기존 관람객이나 잠재적 관람객만을 대상으로 할 수밖에 없음을 비판하는 입장에서 ‘비-관람객’ 개념을 사용했는데, 이와 호환된 용어가 ‘배제된 자들’이었다. 여기에는 사회적 불평등이 문화적 불평등으로 전이 또는 심화된다는 문제 의식이 내재하고 있었다.23

이러한 맥락에서 생각해 볼 때, 공공 미술관이 접근권의 평등을 달성한다는 것은 더 이상 관람객 수로만 측정될 수 없음은 분명하다. 현재 연간 200만 명 수준에 달하는 서울시립미술관의 관람객 수가 300만 명이 된다고 하더라도, 이른바 ‘비-관람객’ 또는 ‘배제된 자들’을 포용하는 이상적인 관람객 프로필이 완성된다고 기대하기는 어렵다. 심지어 20세기 이후 미술관의 관람객 수 경쟁은 국제적인 관광 산업의 성장에 크게 의존해 왔으며, 이러한 이동성(mobility)이 정치적, 경제적, 사회 문화적 격차에 민감한 것임은 주지의 사실이다. 엄청난 규모로 증가한 관광객 수가 관람객 수를 견인하는 구조 속에서 미술관이 민주주의나 평등과 같은 시민적 가치를 고려할 여지는 줄어들 수밖에 없다.

또한 앞에서 언급했듯이, 근대적 미술관의 탄생은 근대 국가의 통치 프로그램의 일환으로서 보편적인 국민/시민상을 창출해 내는 ‘사회 교육 기관’의 역할을 담당했으며, 근대적인 접근권의 평등이란 이를 완성하는 방법론이었다. 그러나 접근권의 평등이 지향한 보편적 국민/시민상은 끊임없이 ‘타자’를 창출해 내고 그에 대한 차별과 배제 위에서 성립하고 작동해 온 것이기도 했다. 여기에 1980년대 이후 급속한 신자유주의적 전환과 함께 국공립 미술관에도 시장 원리와 기업 경영 방식이 적용되고, 관람객에 대한 소비자주의적 접근이 체질화되면서, 소비자의 ‘취향’과 ‘선호’에 따른 수요 예측과 관람객 개발이 미술관의 성공을 보장하는 길인 양 정식화됐다. 그리고 접근권의 평등은 차별과 배제에 대해서는 질문하지 않는 ‘관람객 수’라는 절대적인 성과 지표로 강화됐다.

그렇다면, 근대적 미술관의 보편적인 국민/시민으로서의 관람객상과 신자유주의적 전환과 함께 전면화된 소비자로서의 관람객상이 ‘시민 고객’으로 일체화돼 있는 상황에서, 심지어 사회적 불평등과 양극화가 갈수록 심화되는 현실 속에서, 미술관은 ‘배제된 자들’, 즉 보편적인 국민/시민상에서 주변화되거나 문화 시장의 소비자이기 어려운 ‘비-관람객’에게 가 닿을 수 있는가?

신자유주의적 기획을 넘어: ‘비-관람객’ 또는 ‘배제된 자들’의 목소리와 미술관

신자유주의는 사회 서비스에 대한 국가 예산의 감축, 공적 자원의 민영화, 공공 영역에의 시장 원리 및 기업 경영 원리 도입, 시장 및 기업 활동에 대한 탈규제(규제 철폐), 사회 안전망의 제거, 개인의 선택과 책임 강조 등을 자본주의 경제 위기의 대안으로 제시하며 세계적 차원의 구조 개혁을 이뤄왔다. 헨리 지루(Henry A. Giroux)는 신자유주의의 지배를 “시장 근본주의 체제(the regime of market fundamentalism)” 또는 “기업 주권(corporate sovereignty)”이라 칭했다. 그는 신자유주의의 지배로 인해 시장의 폭주로부터 공적인 것을 보호하고 인간의 고통 및 불행을 경감시켜 줘야 할 제도들은 물론, 사적인 문제들이 사회적 문제로 이해되고 논의돼야 할 공론장이 약화되거나 폐기되는 사태에 이르렀다고 지적하며 심각한 우려를 표했다. 그에게 신자유주의가 표방하는 자유 시장 이데올로기는 사회적으로 야기된 문제들을 개인 차원에서 해결하도록 강제하고, 시장과 기업을 점점 정치, 윤리, 책임의 문제들로부터 자유롭게 만들어주는 방향으로 작동해 왔다. 이와 같은 상황에서 공공선(common good), 공동체, 시민의 의무 등은 ‘개인의 책임’과 ‘사적인 자유의 이상’에 대한 과도한 요구 및 강조로 대체됐다.24

이러한 신자유주의적 전환의 문화적 차원을 게르하르트 슐체(Gerhard Schulze)는 “체험사회”로 개념화한 바 있다. 이미 1991년에 노먼 덴진(Norman K. Denzin)은 체험의 상품화가 자본주의의 최종 단계라고 지적했고, 그 연장선상에서 1990년대 후반에는 파인과 길모어(Pine & Gilmore)가 개인 소비자의 선택과 선호에 기반한 ‘체험 경제(experience economy)’ 개념을 창안해 냈다. 슐체는 1992년에 『체험사회』를 발표하면서, ‘체험’이 유럽 사람들의 일상적 삶의 유형을 총체적으로 규정할 수 있다고 봤다. 그에 의하면, 산업 사회의 구조 변동과 프롤레타리아적 사회 운동의 퇴조, 정보 사회로의 진입에 따른 생활 양식의 다변화, 고용 불안정의 증가에 따른 삶의 불확실성 증대 등으로 인간의 행복 추구 방식도 변화했다. 삶의 불확실성이 증가하면서 행복은 공동의 이상적 미래를 위해 유예되는 것이 아니라, 현재를 사는 개개인의 즉각적 체험을 통해 확인되고 충족돼야 하는 것이 됐다. 그에게 현대 사회는 체험을 통해 ‘아름다운 삶’에 도달하는 것을 행복 추구로 간주하는 개인들의 세계고, 인간의 세포 조직은 체험의 매체로 도구화된다.25 문제는 ‘사회 전반의 경제화’라는 흐름 속에서 개별화된 주체들은 시장에서의 구매 행위를 통해서만 체험이 가능하고, 개별 소비자의 ‘자유 시간’이 갖는 사용 가치를 최대한으로 충족시켜 줄 ‘체험 시장’이 확대되면서, 이러한 체험 경제가 문화 정책을 형성하고 움직이는 새로운 동기가 된 데 있다.

그리하여 체험 시장에서 국가의 문화 서비스도 수요에 맞춰지고 체험 지향 사회에서 우위를 점하기 위해 문화 서비스를 제공하는 민간 기업들과 경쟁한다는 것이다. 이에 필연적으로 관련돼 있는 수익성 추구의 의무는 “인기 있는 것이 곧 좋은 것이다”라는 모토 아래 국가 기관 서비스의 시장화와 상업화를 더욱 대중의 입맛에 맞추도록 한다.26

한국 사회의 미술관 또한 이러한 흐름의 예외는 아니었으며, 민주화 이후 신자유주의와 민주주의의 착종 속에서 미술관의 운영 방식과 관람객 시민에 대한 제도적 규정 역시 변화를 겪었다.27 공적 영역의 축소 및 민영화, 기업 경영 원리의 도입 등은 공적 주체인 시민의 영역을 소비자의 영역으로 대체해 왔다. 이 과정에서 소비자 제일주의나 고객 중심주의가 시민 민주주의의 실현태로서 동일시됐음은 주지의 사실이다. 어느샌가 국내에서도 ‘정책고객’이라는 용어가 정부의 관용어가 된 것도 이러한 신자유주의적 세계화의 소산이라 할 것이다. 이는 시민의 납세 행위를 소비에서의 지불 행위와 동일시하는 것으로서, 경제적 가치로 환원할 수 없는 공적 가치나 공동의 삶에 대한 사회적 합의들이 신자유주의적 자유시장 논리에 의해 침식되고 오염돼 온 결과였다. 소비자주의 이데올로기는 사회 변화를 위한 사회적 행동보다는 이해 관계를 달리하는 집단들 간의 경쟁, 개인적 권리 추구 등을 촉진하기 때문이다.

도미니크 풀로(Dominique Poulot)는 박물관이란 무엇인지를 질문하며, “사물들의 사회적 삶”28 에 관해 언급했다. 미술관은 그러한 사회적 삶의 일부인 동시에, 사물들의 사회적 삶을 재구성해 ‘사회적인 것’ 또는 ‘시민적 삶’에 대한 이해와 성찰을 도모해야 한다. 그러나 소비자 정체성과 노동자 정체성의 분열을 조장하면서, 노동의 유지 및 재생산 비용을 사적 개인에게 전가하고 (플랫폼 노동자들과 같이) 노동자를 개인-기업가(자영업자)로 파편화시켜 생존의 불안정성과 과로를 증폭시키는 신자유주의적 상황 속에서, ‘사회적인 것’ 또는 ‘시민적 삶’에 대한 상상과 성찰을 위한 공간은 더욱 협소해지는 듯하다. 심지어 실업과 불안정 노동의 증가로 노동과 여가의 경계가 모호해지고 여가가 없거나 여가만 있는 사람들이 증가하는 상황에서, 미술관에서 여가를 보낼 수 있는 인구 집단은 더욱 제한되고 그 관람객 프로필은 동질적이 될 수밖에 없을 것이다. 관람객이 증가하더라도 ‘비-관람객’ 또는 ‘배제된 자들’이 감소하지 않는 역설이다.

한국의 국공립 미술관들 대다수도 유럽이나 미국, 일본 등의 미술관들만큼 급격한 예산 삭감이나 수익 창출의 압박을 상대적으로 덜 받았다 하더라도, 관람객의 양적 확대를 목표로 하는 기관 운영과 그에 대한 평가에 종속돼 왔고, 기업형 경영 원리를 적극 채택해야 하는 입장에 처하면서 체험 상품을 생산하고 공급하는 유사 기업으로의 체질 변화를 겪어 왔다. 그런 전환 속에서 최소한의 고용과 불안정 노동, 미술관 기능과 사업의 외주화(공개 경쟁 입찰을 통한 공공 및 민간 기업의 공공사업 수주), 모호한 가치 중립성의 표방과 표준화된 프로그램, 예술의 탈정치화와 검열 등이 체험 경제의 일부가 된 미술관을 지탱해 왔다. 어찌 보면 ‘체험 공장’처럼 가동되는 미술관은 또 다른 신자유주의 경제 체제의 축소판이 된 지 오래다. 강력한 신자유주의적 개혁이 강제됐던 유럽과 미국, 일본 유수의 박물관·미술관들이 존립 위기에 고전하고, 국제 박물관 협의회(ICOM)가 박물관·미술관의 기본 기능을 보호해야 한다는 성명을 연이어 발표한 것은 현재적 상황이다. 이에 더해 2020년 코로나19 확산으로 휴관에 돌입했다가 폐관으로 이어진 박물관·미술관들도 발생하고 있다.

리사 두건(Lisa Duggan)은 신자유주의가 인종, 젠더, 성, 종교, 민족성, 국적의 문제로 포화된 쟁점의 장으로부터 자신의 기획과 이윤을 조합하는 문화 정치를 통해 동의와 지배를 구축해 왔다고 주장했다. 신자유주의가 민영화와 개인의 책임을 기치로 공공 서비스를 축소하고 사회적 비용을 사적 영역에 전가하면서 ‘시장 문화’로의 재편을 도모하는 동안, 신자유주의 체제는 납세자 시민과 공적 지원을 받는 시민을 수사적으로 양분해 대결시키고, 계급, 젠더, 민족, 인종, 종교, 세대 등을 광범위하게 가로지르는 혐오와 적대의 문화는 심화됐다.29 또한 대학이나 미술관과 같은 공공 영역에서 불평등을 문제삼고 비판적 시민권을 확대하고자 하는 노력들은 ‘세금 낭비’라는 대의 하에 ‘지원 철회’라는 새로운 방식의 검열 및 통제 대상이 됐다. 1980년대 이후 이러한 ‘문화 전쟁’의 확산은 특정 국가에 국한되지 않았고, 미술관에 대해서도 비정치적인(신자유주의 독트린을 위협하지 않는) 한에서, 전통적인 보편성과 중립성과 예술의 신화를 벗어나지 않는 한에서만, 관람객 서비스를 제공하도록 강제해 왔다.30 사정이 이러하다면, 신자유주의 시대의 미술관은 사회적 불평등, 민주주의, 그로부터 배제된 사람들의 삶에 대해서 유의미한 성찰과 대화를 촉발하고, 공동의 삶이나 사회적 가치, 시민의 책무 등을 함께 상상하고 기획할 수 있을까?

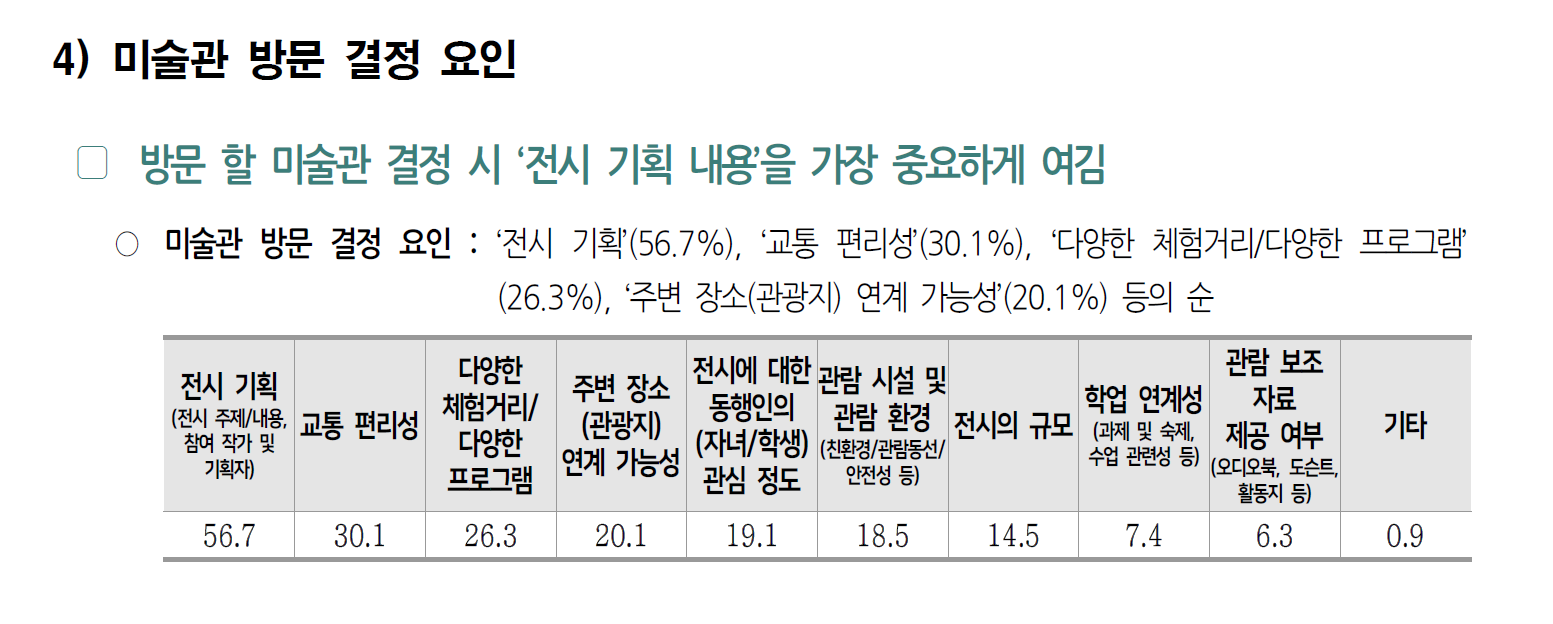

『서울시립미술관 인지도 조사 결과보고서』는 모든 인구 집단이 미술관 방문 결정 요인 1순위로 ‘전시 기획(전시 주제/내용, 참여작가 및 기획자)’을 꼽았다는 결과를 제시했다.31 물론 이 조사에서 인구 집단별로 어떤 주제가 왜 미술관 방문을 결정하게 했는지를 확인할 수는 없고, 다양한 요인들이 작동했을 터이나, 인구 집단별 관람률의 차이를 고려하면 그간의 ‘전시 기획’과 관람률이 낮은 인구 집단(저소득, 저학력, 고령, 장애인 등) 사이의 관계를 생각해 보지 않을 수 없다.

신자유주의 독트린을 넘어서기 위해 ‘목소리’가 중요하다고 역설한 닉 콜드리(Nick Couldry)는 인간이 ‘자기 해석적 동물’이고, 다른 사람과의 지속적인 내러티브의 교환을 통해 개인적, 집단적 정체성을 구성한다고 강조했다. 이 때문에 다른 사람의 내러티브와 그 가치를 부인하는 일, 즉 그에게서 목소리의 가능성을 부인하는 일은 삶의 일부를 부인하는 것이 된다.32 하지만 미술관은 이 ‘비-관람객’ 또는 ‘배제된 자들’에게 ‘지속적인 내러티브 교환’의 장이었는가? 그들의 목소리의 가능성을 부인하지는 않았는가? 그리고 미술관의 소장품이나 전시가 이 ‘비-관람객’ 또는 ‘배제된 자들’의 제도적 소외를 조장해 오지는 않았는가?

토니 베넷은 상업 갤러리, 미술 경매사, 아트 페어의 특징을 순수한 심미적 특성들 외의 어떤 정보로부터도 유리된 미술이라 규정하고, 이러한 미술은 기업과 최상류 부유층을 위한 투자 자산으로 기능하는 미술 투자 펀드가 주도하는 글로벌 아트 마켓의 논리를 반영한다고 지적했다. 그리고 이러한 미술 시장의 논리는 ‘슈퍼 리치’가 소유한 미술품의 상징적 가치를 상승시키고, 미술관 역시 이 가치순환의 고리에서 자유롭지 못하다.33 미술에서의 ‘동시대성’ 개념이 “미술시장의 상류층을 합병하고 공공재와 공공영역을 무분별하게 소비하고자 하는 신자유주의”의 반영이라면,34 미술관이 작품을 수집, 해석, 전시하는 일은, 그 옛날 아담 스미스가 지배 계급인 부자들에 대한 ‘공감’과 그에 기초한 사회 질서 유지를 위해 정부가 문화 지출을 해야 한다고 주장했던 것과 질적으로 다르다고 말할 수 있는가? 이처럼 순수한 미적, 예술적 가치가 보편적이지도 중립적이지도 않은, 지극히 계급적이고 정치적인 층위에서 작동하면서 불평등과 양극화를 심화시키는 신자유주의의 논리라면, ‘비-관람객’은 미술관으로부터 배제당한 자들이 아니라 자발적으로 미술관을 그들의 삶에서 거부하고 삭제해 버린 사람들일지도 모른다.

임산은 미술관이 “정책실행자와 관객 사이에서 정당한 사회적 가치를 어떻게 구축할 것인가”라는 복잡한 문제를 안고 있다고 지적했다. 그는 미술관이 “사회의 이슈에 반응해야 하는 사회적 제도”로 변화해야 함을 주장하면서, “주류 사회로부터 배격된 소수 공동체에 다가가려는 포용의 시도는 물론이고, 그들의 목소리가 발언될 수 있는 기회를 적극적으로 만드는 프로그램들”을 요청했다.35 하지만 이 ‘배제된 자들’의 목소리는 어떻게 발언될 수 있는가?

그것은 “제도적으로 지배적인 미술사”36 라는 강력한 내러티브에 일원으로 참여하고 등재되는 방식이 아니라, 오히려 그 선택과 배제의 기술을 비판적으로 드러내고, 그로부터 주변화되거나 잊혀진 역사를 중심으로 한 대항적, 대안적 미술사를 창출하는 방식을 통해서 가능할 것이다. 그리고 1970년대 이후 ‘신미술사’, ‘비판적 미술사’, ‘미술의 사회사’ 등은 이러한 대항적, 대안적 미술사를 구축하려는 시도였다. 하지만 캐롤 던컨의 지적처럼, 이 새로운 수정주의적 미술사들은 공공 미술관에서 거의 기반을 내리지 못했다. 공공 미술관은 한편에는 대학이나 비평 공동체, 다른 한편에는 미술관을 미술에 관한 자신들의 믿음을 확인해 주는 장으로 인식하는 이사회, 관람객, 공무원들 사이에 놓여 있다. 따라서 국공립 미술관이거나 정부 지원을 받는 미술관은 사회에서 가장 널리 수용되는 가치와 믿음에 대한 기억을 보존하라는 압력, 즉 미술과 미술사에 대한 친숙하고 널리 통용되는 개념을 확인하려는 경향에 부응하기 쉽다.37 그리고 이러한 압력은 세계 각지에서의 산발적인 ‘문화 전쟁’을 통해 21세기까지도 지속되고 있다.

이때 널리 통용되는 “현대미술관의 중심적 서사”란, “이전의 운동으로부터 성장(혹은 그것을 부정)하면서 새롭고 독특한 예술적 성취를 이루”는 운동들의 연속체로 구성되며, 앞으로만 전진하는 진보적 역사관에 뿌리를 두고 있다.38 서울시립미술관이 홈페이지에 게시한 미술사 연표 또한 이러한 서사의 확장된 형태라 할 수 있다. 문제는 이 일련의 화살표들로 구성된 연대기적 서사는 선택과 배제를 기반으로 구축됐으며, ‘배제된 자들’의 목소리에 자리를 내어 줄 가능성이 희박하다는 점이다. 왜냐하면 ‘배제된 자들’ 또는 ‘비-관람객’은 역사적 진보로부터 뒤처지거나 남겨진 사람들이기 때문이다. 그런 의미에서 이러한 연대기적 서사는 사회적 차별과 배제를 정당화하는 신자유주의적 논리와 불화하지 않는다. 던컨 캐머런(Duncan Cameron)이 미술관에 포럼을 설치해야 한다고 주장했을 때, 그 포럼은 신전으로서 미술관의 외부에 위치하는 것이었다.39 그것은 예술가들의 행동주의에 대한 일종의 정치적 타협이었다. 소장품을 기반으로 한 상설전이 변함없이 연대기적 서사를 고수하면서, 기획전을 통해 사회적 이슈나 비판적인 예술 실천을 다루는 기능적 분업은 종국에는 연대기적 서사로 수렴될 수밖에 없다.

사회적 불평등의 심화와 민주주의의 위기 속에서 박물관·미술관이 사회 변화의 주체가 돼야 한다는 인식은 국제 박물관 협의회(ICOM)나 유네스코(UNESCO)를 통해 제도적 합의에 이르렀다. 이때 사회 변화란 미술관이 사회적 약자 또는 ‘배제된 자들’의 입장에 설 것을 촉구하는 것으로, 보편성이나 중립성의 신화를 거부하는 것이다.40 그리고 이는 다음과 같이 공동체의 미래 비전을 통해서 과거를 구성하는 공적 공간으로서 미술관을 호출하는 것이다.

공적 공간의 한 형식으로서 미술관은 한 공동체가 전통적인 진리와 가능성들을 시험하고 검토하고 상상력을 통해 새로운 진리와 가능성을 타진하는 장이라 할 수 있다. 과거에 대한 의식 없이 미래를 상상할 수 없다고 종종 얘기되고 있다. 하지만 그 반대 역시 진실이다. 미래에 대한 비전 없이는 유용한 과거를 구성할 수도, 거기에 접근할 수도 없다. 미술관은 과거와 미래가 교차하는 이런 과정의 중심에 위치한다. 무엇보다 미술관은 공동체들이 스스로를 하나의 공동체로 인식할 수 있게 해 주는 가치들을 완성할 수 있는 공간이다. 그 한계가 무엇이든, 크든 작든, 그리고 그것들이 아무리 주변적인 것이라 하더라도, 미술관의 공간은 한번 싸워볼 만한 가치가 있는 공간이다.41

*본고는 2020년 7월 24~25일 서울시립미술관이 개최한 SeMA Agenda 2020 ‘수집’ 〈소유에서 공유로, 유물에서 비트로〉 심포지엄 발표문을 각색 및 재편집한 원고입니다. 같은 주제의 내용은 아래의 학술지 논문을 통해서도 읽어볼 수 있습니다.

박소현, 「평등한 박물관은 어떻게 가능한가」 (2021) 학술지논문 [다운로드]

-

Germain Bazin, The Museum Age, trans. Jane van Nuis Cahill (New York: Universe Books, 1967). ↩

-

이왕가박물관의 개관 및 그 성격에 관한 더욱 상세한 논의는 다음을 참조하라. 박소현, 「제국의 취미: 이왕가박물관과 일본의 박물관 정책에 대해」, 『미술사논단』 18 (2004.6): 143–169; 박소현, 「‘근대미술관’, 제국을 꿈꾸다: 덕수궁미술관의 탄생」, 『근대미술연구』 5 (2008): 45–61. ↩

-

캐롤 던컨, 『미술관이라는 환상—문명화의 의례와 권력의 공간』, 김용규 옮김 (경성대학교출판부, 2015), 83. ↩

-

근대 국가 및 국민 개념에 관해서는 다음을 참조하라. 박명규, 『국민·인민·시민: 개념사로 본 한국의 정치주체』 (소화, 2008). ↩

-

『옥스포드 영어사전』에 따르면, 영어 단어 ‘audience’는 라틴어 ‘audietia’에서 유래된 말로 원래는 공연장이 아니라 박물관에서 사용됐던 용어다. ‘spectator’는 ‘응시하다’, ‘관망하다’라는 의미의 라틴어 ‘spectate’에서 유래했고 원래는 ‘공연(show)에 참석한다’는 뜻으로 사용됐다. 한편 ‘visitor’는 라틴어 ‘visare’에서 유래해 사적인 사교적 요소뿐만 아니라 구경이라는 관광적 요소도 내포하는 용어다. 한국에서는 이 용어들이 일반적으로 크게 구분되지 않고 ‘관람객’으로 번역되고 있으며, 이때 한국어 ‘관람객’은 영어의 각 단어들이 내포하고 있는 의미를 복합적으로 담고 있다고 볼 수 있다. (존 리브·비키 울러드, 「박물관의 업무관행에 영향을 주는 요인」, 캐롤라인 랭·존 리브·비키 울러드 엮음, 『뮤지엄 매니지먼트, 관람객에게 응답하는 박물관 경영전략』, 임연철·주명진 올김 (커뮤니케이션북스, 2011), 7. 각주 참조.) ↩

-

「사라진 過去의 回想터로 今秋에 公開할 德壽宮」, 『동아일보』, 1933년 2월 12일. ↩

-

「國立劇場開館에 際하여」, 『동아일보』, 1950년 4월 30일. 원문의 가독성을 위해 필자가 한자를 모두 한글로 바꾸고, 띄어쓰기 및 단락 구분을 하였으며, 밑줄을 통한 강조 역시 필자에 의한 것임을 밝힌다. ↩

-

캐롤 던컨, 『미술관이라는 환상』, 57. ↩

-

같은 책, 57. ↩

-

같은 책; Carol Duncan & Alan Wallach, “The Universal Survey Museum,” Art History Vol. 3 (December 1980), 47–69; Andrew McClellan, Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum In Eighteenth Century Paris (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). ↩

-

같은 책, 67–68. ↩

-

미국 메트로폴리탄 미술관의 경우도 설립 초기에 이러한 이상을 공유하고 있었다. 이사회 회장을 역임했던 로버트 드 포레스트(Robert W. de Forest)는 다음과 같이 주장했다. “모든 남성과 여성, 어린이들은 위대한 예술작품을 볼 수 있는 타고난 권리를 갖고 있다. 그것이 우리의 독립선언서가 우리 미국인의 타고난 권리라고 선언한 바로 ‘행복의 추구’에 속한다.” (R. W. de Forest, MMA Bulletin 14 (1919): 2.) ↩

-

Miriam R. Levin, “Museums and the Democratic Order,” Wilson Quarterly (Winter 2002): 57–59. ↩

-

이는 《20세기 미술의 원시주의 Primitivism in the 20th Century Art》(뉴욕 현대미술관, 1984)나 《대지의 마술사들》(파리, 퐁피두센터, 1989)을 둘러싼 역사적 논쟁들을 통해 격렬하게 제기됐다. ↩

-

Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London: Routledge, 1995): 6. 그는 푸코와 그람시의 이론을 바탕으로 박물관·미술관을 포함하는 ‘전시 복합체(exhibitionary complex)’라는 개념을 제시했는데, 이는 관람객들이 그들을 통제하고 관리하는 통치 권력의 시선을 내면화함으로써 자기 규율을 가능하게 하는 새로운 규율 장치로서 미술관을 재규정하는 것이었다. (Tony Bennett, “The Exhibitionary Complex,” Reesa Greenberg, et al., eds. Thinking about Exhibitions (London: Routledge, 1996). ↩

-

Miriam R. Levin, “Museums and the Democratic Order,” 63. ↩

-

Theopisti Stylianou-Lambert & Alexandra Bounia, The Political Museum: Power, Conflict, and identity in Cyprus (California: Left Coast Press, 2016). ↩

-

국내 문헌에서는 일반적으로 ‘비관객’으로 번역되나, 본고의 주제상 ‘비-관람객’으로 칭한다. ↩

-

『2018년 문화향유실태조사』 (문화체육관광부, 2019). ↩

-

『서울시립미술관 인지도 조사 결과보고서』 (서울시립미술관, 2019). ↩

-

『2018년 문화향유실태조사』, 163. ↩

-

다음을 참조하라. 김상훈 외, 『예술관객 확대를 위한 비관객 세분화 전략』 (문화체육관광부, 2016). ↩

-

문시연, 「문화정책 토대로서의 프랑스 비관객(les non-publics) 논의 연구」, 『프랑스문화예술연구』 34 (2010.11): 61–90; 데이비드 브래드비, 『현대 프랑스 연극 1940–1990』, 이선화 옮김 (지식을만드는지식, 2011). ↩

-

Henry A. Giroux, “Beyond the Limits of Neoliberal Higher Education: Global Youth Resistance and the American/British Divide,” posted by Campaign for the Public University (7 November, 2011) ↩

-

차성환, 「체험사회 이론과 현대 한국사회」, 『담론201』 8:3 (2005): 42–46. ↩

-

우베 레비츠키, 『모두를 위한 예술?: 공공미술, 참여와 개입 그리고 새로운 도시성 사이에서 흔들리다』, 난나 최현주 옮김 (두성북스, 2013), 28–29. ↩

-

한국 사회에서 민주화 이후 박물관·미술관 정책이 신자유주의와 민주주의의 착종 속에서 전개된 과정에 관해서는 다음을 참조하라. Sohyun Park & Hang Kim, “Democratization and museum policy in South Korea,” International Journal of Cultural Policy 25 (2019): 93–109. ↩

-

도미니크 풀로, 『박물관의 탄생』, 김한결 옮김 (돌베개, 2014). ↩

-

리사 두건, 『평등의 몰락—신자유주의는 어떻게 차별과 배제를 정당화하는가』, 한우리·홍보람 옮김 (현실문화, 2017). ↩

-

한국에서도 21세기에 벌어진 문화예술계 블랙리스트 사태나 각종 검열 논란 또한 이러한 ‘문화 전쟁’의 일환으로 간주할 수 있다. ↩

-

서울시립미술관의 프로그램(전시, 교육 등)은 기본적으로 무료로 진행되는 관계로 비용은 조사 항목에 포함되지 않은 결과였다. ↩

-

닉 콜드리, 『왜 목소리가 중요한가—신자유주의 이후의 문화와 정치』, 이정엽 옮김 (글항아리, 2014). ↩

-

토니 베넷, 「재수집, 재분류, 재배열: 토착 미술과 동시대 호주 미술」, 『미술관은 무엇을 수집하는가』 (국립현대미술관, 2019), 22. ↩

-

Terry Smith, The Contemporary Composition (Berlin: Sternberg Press, 2016), 67; 토니 베넷, 「재수집, 재분류, 재배열」, 21. 에서 재인용. ↩

-

임산, 「미술관 ‘수집’의 개념적 원류와 동시대 ‘타자성’의 수용」, 『미술관은 무엇을 수집하는가』 (국립현대미술관, 2019), 49. ↩

-

이는 프레드 오턴(Fred Orton)과 그리젤다 폴록(Griselda Pollock)이 제시한 용어로서 학술적인 관념과 가치, 선택적 전통들, 역사적 내러티브들, 미술관과 같은 조직, 미술사 서적 출판사 등과 같이, 주류 미술사를 생산 및 재생산하고 유통시키고 지탱하는 모든 요소들의 집합체라 할 수 있다. (조나단 해리스, 『신미술사? 비판적 미술사!』, 이성훈 옮김 (경성대학교출판부, 2004), 55–56.) ↩

-

캐롤 던컨, 『미술관이라는 환상』, 210. ↩

-

같은 책, 219–220. ↩

-

이에 관한 더욱 상세한 논의는 다음을 참조하라. 박소현, 「박물관의 윤리적 미래: 박물관 행동주의(museum activism)의 계보를 중심으로」, 『박물관학보』 33 (2017.12): 18–21. ↩

-

박소현, 「박물관의 윤리적 미래」: 21–36. ↩

-

캐롤 던컨, 『미술관이라는 환상』, 270–271. ↩