“서비스도 권위도 아닌, 그리고 가늠할 수도 없는”을 위한 노트/기록

클라우디아 페스타나(Claudia Pestana)는 제11회 서울미디어시티비엔날레 «하루하루 탈출한다»(서울시립미술관, 2021)의 공동 큐레이터로 이지원 큐레이터와 함께 활동했으며, 리스본에서 열린 «반으로 쪼개라(Cut Down The Middle)»(Galeria da Avenida da Índia, 2021)와 여러 다른 전시를 기획했다. 또한 『Musa paradisiaca’s Views on Misunderstanding』(Galeria Municipal do Porto, 2018)의 공동 편집자로 활동했다.

클라우디아 페스타나(Claudia Pestana)의 발제

[슬라이드 1 | 타임 코드 00:40]

안녕하세요. 클라우디아 페스타나입니다. 이번 대화에 참여할 수 있어 기쁩니다. 초대해주시고, 또 이러한 발표를 가능하도록 만남, 교류, 노력, 인내심을 나눠주신 박가희, 서나임, 곽노원, 이보배, 신세정 선생님께 감사드립니다. 오늘 제 순서를 소개해주신 이원석 선생님께도 감사합니다. 이번 제 발표의 제목은 “서비스도 권위도 아닌, 그리고 가늠할 수도 없는(Not a Service, not an authority, not graspable)” 입니다. 이 문구는 제가 2020년 10월 서울시립미술관 북서울미술관의 초대를 받아 미술관 동료들을 대상으로 했던 워크숍에서 출발했습니다. 당시 제목은 “서비스가 아닌, 권위도 아닌(Not a service, not an authority)”으로, 이번 것보다는 조금 짧고 단순했지요.

[슬라이드 2 | 타임 코드 01:15]

북서울미술관에서의 워크숍은 동료들과 함께 교육자, 예술 매개자이자 큐레이터로서 저의 경험을 공유하며, 제가 서비스로서 인식되지 않는 배움을 주장하는 이유에 관해 상술하는 자리였습니다. ‘서비스가 아닌 배움’은 대중들이 기대하거나 요청할 수 있다는 이유로 이들에게 단순히 해석만을, 특히 권위적인 해석을 제공하는 행위로 비치지 않고자 하는 배움입니다. 이 워크숍은, 여러 사람들을 모이게 하고 이들이 적극적 참여자로서 전시의 구성(premises)과 작품들의 시각적 양태를 경험할 수 있는 여러 프로젝트들을 돌아보는 계기이기도 했습니다. 또한 그 워크숍은, ‘프로그램의 다양성이 있어야만 관객이 예술작품의 진가를 적절히 이해할 수 있고 그들에게 전시가 의미를 가지기 위해 필요한 맥락과 지식을 제공할 수 있다’는 식의 기존 주장이 나올 때마다 응수했던 “배움은 서비스가 아니다.”는 저의 말에 처음으로 책임을 질 수 있는 기회이기도 했습니다. 이번에 저는 그 문구에 “가늠할 수 없는 것”을 더해, 얼핏 관련 없어 보이는 여러 사례들을 훑어봄으로써 예술작품과 전시와 배움이 서로의 관계 속에 작동하는 방식을 돌아볼 수 있는 기회로 삼으려 합니다.

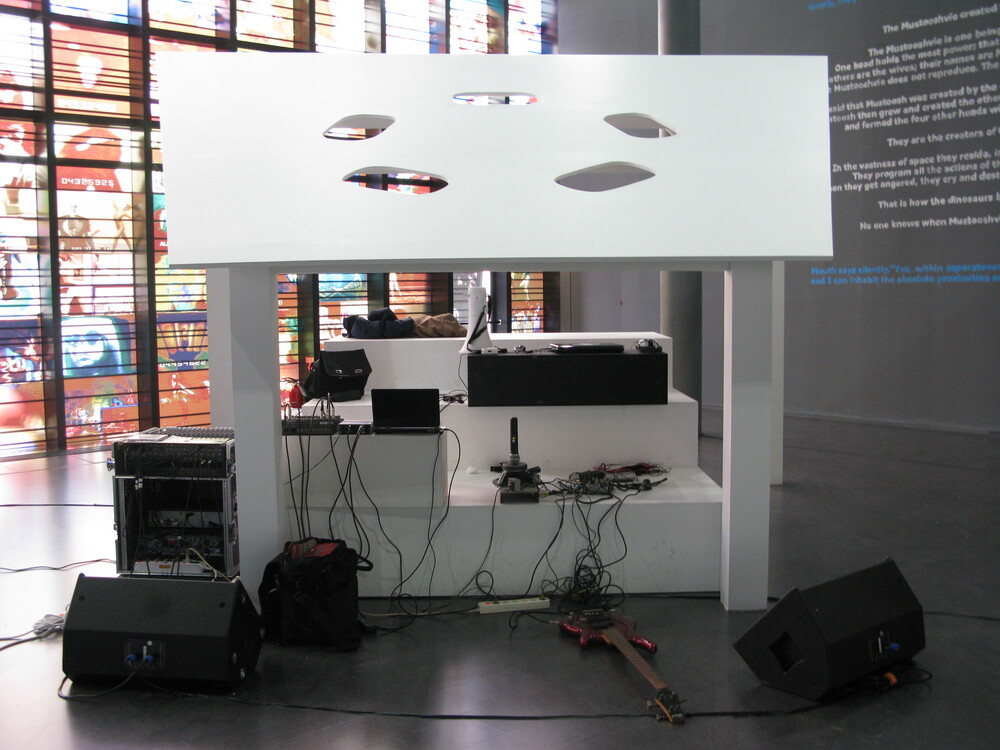

[슬라이드 3 | 타임 코드 02:33]

먼저, 2010년 백남준 아트센터에서 열린 《랜덤 액세스》 전시의 ‘결합의 틈새(Conjunctures within Breach)’ 섹션에 소개되었던 타미 킴의 〈5 인터-락트-큐터스(5 Interloc(k)utors)〉가 설정한 상황의 유형을 짚어보고자 합니다.

〈랜덤 액세스〉(1963))는 관람객이 무작위로 재생할 수 있는 오디오 테이프로 구성된 백남준의 작품명입니다. 당시 백남준 아트센터 관장은 백남준 작품이나 텍스트, 그와 관련된 아이디어를 탐구하는 과정에서 기획팀의 모든 구성원들이 전시를 구성하는 전제(premise)로 삼았습니다. 제 담당 섹션인 ‘결합의 틈새’에서는 백남준의 〈손과 얼굴〉을 보여주기로 했습니다. 손을 얼굴 위로 움직이는 작가의 모습을 보여주는 이 흑백 무성 필름은 상호성와 가역성의 개념, 특히 전체로서의 신체와 그것이 어떻게 다른 부위와 관계 맺으며 스스로를 통합하는지를 탐구하는 근거(pretext)가 되었습니다.

개막 직후만큼은 전시장이 꽤 여유로웠습니다. 전시장 벽에 백남준 필름을 투사했고, 기둥 하단에 단 3대의 모니터를, 중앙에는 타미 킴(Tammy Kim)의 대형 조각을 설치했습니다. 그 뒤로 설치된 벽에 타미 킴 작가가 쓴 글을 대형 벽글로 옮겨 그렸습니다.

모니터 하나에는 헬레나 알메이다(Helena Almeida)의 영상 작품 〈내 말 들어(Ouve-me)〉(1979)를 틀었습니다. 역시 흑백 무성 영상인 이 작품에는 장막 뒤에 숨은 한 여성이 등장합니다. 그녀가 장막을 입술로 문지르자 장막 위로 “내 말을 들어라/귀 기울여라(hear me/listen to me)”는 단어가 나타납니다. 다른 모니터에서는 작가가 엉덩이를 흔들며 복도를 걷는 브루스 나우만(Bruce Nauman)의 〈콘트라포스트 자세로 걷기(Walk with Contrapposto)〉(1968))가 틀어졌고, 나머지 모니터에서는 아카이브에 있던, 백남준이 만든 단편 영상을 재생했습니다.

가장 눈에 띄는 것은 타미 킴의 대규모 흰색 조각이었습니다. 이 작업은 이번 전시를 위해서 만든 것이지만, 또한 작가가 조각을 전공하는 학생이었을 때 작업했던 초기 작품에 바탕을 둔 것이기도 했습니다. 그녀의 학창 시절, 교수들은 정기적으로 학생들의 작업실을 찾아 그들의 작품을 비평하곤 했습니다. 작가는 연장자이고 권위를 가진 백인 남성 예술들이 그녀의 작품을 면밀히 뜯어보는 것에 느꼈던 불편함에 대해 발언하기 위해, 그 권력 역학을 전복하기로 했습니다. 그래서 그녀는 작품 토론에 사용할 수 있는 조각품을 만들었습니다. 그것은 작가 스튜디오 구석에 자신의 키에 딱 맞게 만들어져 있던, 기울어진 둥근 테이블이었습니다. 이 작업에서 그녀는 자신이 교수들보다 우위를 가지도록, 교수들의 권위와 위상의 테이블을 뒤집었습니다. 그녀는 계단을 사용해 테이블의 가장 높은 구멍에 자신의 목을 집어넣었고, 반면 교수들은 하단에 위치한 구멍에 목을 넣어야 했습니다. 대개 교수들의 체구를 고려했을 때 이 테이블의 머리와 어깨를 넣을 공간이 너무 좁아서, 그들의 움직임은 종종 제한적일 수밖에 없었습니다. 교수들은 작가를 올려다보게끔 고정되었고, 반대로 작가는 교수들을 아래로 내려다볼 수 있는 위치에 서게 되었습니다.

백남준 아트센터 전시에서는 이러한 위계질서의 반전이 조금 다른 방식으로 진행되었습니다. 여기서는 잘 알려진 작가들의 상징적인 작품들이 타미 킴 조각 주변에 펼쳐져 있고, 그녀의 작품은 규모뿐만 아니라 작품과의 상호작용을 위해 관객을 초대했다는 점에서 공간을 압도했습니다.

결국 이 작품은 전시 공간을 방문객의 영역으로 만드는 초대를 통해 모든 위계질서를 뒤엎고 심지어 전시의 여러 전제까지도 전환하기에 이르렀습니다.

[슬라이드 4 | 타임 코드 06:53]

예산 여유분, 그리고 그것을 사용할 수 있도록 필요한 서류 작업을 다해준 동료들의 도움 덕분에, 저는 여러 명의 예술가를 초대하여 이 작품이 전하는 거주로의 초대에 응할 수 있었습니다. 그리고 이어진 세 번의 개입은 전시의 풍경 자체를 바꾸었습니다.

그 세 가지 개입은 이렇습니다. 우선, 박다함, 조영훈이 협업한 페드로 라고아(Pedro Lagoa)의 노이즈 퍼포먼스 〈When I Look At The Clouds I See Clouds〉에서는 영화 클립을 라이브로 상영했습니다. 이때 배우의 연기에서 사운드만 따로 빼내어 나중에 작은 오브제 조각과 함께 전시에서 선보였습니다.

[슬라이드 5 | 타임 코드 07:16]

두 번째 개입은 옥인 콜렉티브의 〈옥인 선언문: 5분간의 혁명〉입니다. 이 작업은 선언문에 대한 토론, 그리고 개별적 선언을 위한 아이템을 만드는 워크숍으로 구성되었습니다. 관객들은 각각 작성한 선언문을 인쇄한 종이를 돌돌 말아 메가폰으로 만들었고, 이를 활용해 자신의 선언적 외침이 미술관 전체에 울려 퍼질 수 있게 했습니다. 남겨진 ‘메가폰 프린트’와 사진 기록, 퍼포먼스의 아이템들도 나중에 이 전시에 포함되었습니다.

[슬라이드 6 | 타임 코드 07:45]

마지막 개입은 디륵 플라이슈만(Dirk Fleischmann)과 함께 고안한 것으로, 한성대학교에서 온 참가자들이 전시장에서 하루를 보내며 그들이 만들고 싶은 변화를 제안하는 활동으로 구성되었습니다. 저희는 그 후 또 다른 날에 이들을 전시에 개입하도록 다시 초대했고, 각자의 제안에 따라 작품의 공간과 경험을 수정할 수 있도록 했습니다. 보여드리는 사진 속에서 확연히 드러나는 명백한 혼돈과 혼란의 에너지 외에도, 이러한 개입은 전시가 어떻게 이들을 모이게 하고 전시와 작품이 건네는 제안에 적극적으로 참여하도록 바꿔 놓는지를 강조해 보여줍니다. 이러한 몇몇 경우는 선두에 나선 작업들에 의해서 발생된 셈인데, 결과적으로 미처 상상하지 못했던 것을 보여주기도 했습니다.

[슬라이드 6&7 | 타임 코드 08:36]

돌이켜보면 제가 이러한 경험에 친연성을 갖는 이유는 2007년 괴테 재단(Goethe Institute)이 후원하는 국제 큐레이터 중 한 명으로서 2007년 《도큐멘타12(Document 12)》(카셀, 2007.6.16~9.23.)의 교육팀 일원으로 활동했던 것에 기인하는 것 같습니다. 《도큐멘타12》는 적극적 참여로서의 교육에 중점을 두고, 가이드 투어, 데일리 런치, 강연 그리고 잡지 및 지역 사회 프로젝트에 대한 매개적 접근법에서부터, 학습 공간으로도 운영되는 공동체 프로젝트까지 다양한 프로그램을 구성했습니다. 특히 프리데치아눔(Fridericianum)의 입구)는 《도큐멘타12》가 지향하는 바를 보여주고 있었기에 특히 기억에 남습니다. 이 공간에 존 매크라켄(John McCracken)의 직사각형 거울 조각)이 설치되었습니다. 전시장 입구는 곧 반사된 통로로 바뀌었습니다. 이곳에 들어서자마자 방문자는 본인과 다른 사람들의 무한한 거울상들에 둘러싸이게 됩니다. 이제 전시 관람이 시작되면 누가 말을 하든 간에 방문자는 언제나 모든 상황에서 자신의 위치와 존재에 직면하게 될 것입니다. 하지만 본인의 모습이 공간 속에 있는 다른 사람들의 모습과 섞여 보이기 때문에, 그들은 자신의 거울상을 인식하곤 했던 그 익숙함보다는 어떤 괴리감을 느끼게 될 겁니다. 이런 환경에서는, 배움의 경험을 구성하기 위해서 참여자의 동원이 가시화되어야 한다는 관념을 떨치기 어려워집니다. 그러나 이는 2007년의 이야기였지요. 참여자들이 호기심과 변혁의 선동가로서 친숙함에서 멀어지는 존재가 되어야 하는 이 아이디어는, 이후 몇 년을 지나며 집단적 대면 모임으로 확장되었습니다. 그리고 지난 10년 동안 소셜미디어와 여러 디지털 플랫폼을 통해 수많은 현실과 경험에 연속적인 접촉 상태에 이를 수 있게 된 것만 봐도 이러한 모임은 급격히 증가했습니다. 게다가 최근에 벌어진 사회적 거리두기 조치는 디지털 소셜 미디어 플랫폼을 통해 모이고 접촉을 유지한다는 생각에 대한 우리의 이해에 미묘한 차이를 불러일으킵니다. 모든 것이 접촉에서 벗어나게 되고 함께 모이는 것이 더 이상 불가능해진 상황에서, 과연 어떤 일이 벌어질까요?

[슬라이드 8 | 타임 코드 10:57]

코로나19 팬데믹 이전에도 《2021 서울미디어시티비엔날레: 하루하루 탈출한다》 전시의 주요 개념 중 하나는, 지금의 대중적 매체 경험이 스트리밍으로 혹은 인스타그램이나 유튜브에서의 짧은 클립에 대한 접속으로 전환되는 가운데 사람들이 사물과 접촉하는 새로운 방식에서 우리가 무엇을 배울 수 있는지 묻는 것이었습니다. 이 문제는 《하루하루 탈출한다》의 공공 프로그램인 〈메아리〉를 통해 표출되었습니다. 〈메아리〉는 퍼포먼스, 토크, 워크숍, 가이드 투어 같은 프로그램을 포함했고, 그중 일부는 원격으로 진행했습니다. 여기에 〈유통망〉은 서울 전역의 수많은 거점들로 이 비엔날레의 파편들을 전달했습니다. 그것들은 대부분 작품을 포스터 또는 영상 클립 형태로 재현한 것이었지만, 이것들은 사람들이 일상적으로 방문하는 공간에 전시를 끌어들이는 방법이 되기도 했습니다. 일상과 낯섦 사이를 동시에 결부 지어야만 하는 이 공간에서 사람들은, 빵집에서 새로운 케이크를 맛보거나 서점에서 새 책을 훑어보는 것처럼 손쉽게 전시를 경험하게 됩니다. 또한 이 폭넓은 대중 속에는 참여 의사가 있는 거점의 대표자나 운영자들이 있었고, 저는 이들을 매개적 공공(intermediary public)으로 받아들였습니다. 이러한 거점들이 참여할 수 있도록 초대하고 소통했던 최전선에 있던 비엔날레 팀원들 또한 매개적 공공이었습니다. 매개적 공공으로서 비엔날레 팀과 거점 대표자와 운영자들은 비엔날레의 각 파편들과 재현물의 지지자, 보호자, 주최자가 되어, 그 각각의 요소뿐 아니라, 친밀하게 느껴지는 작은 상점에서나 열려 있는 광장에서나 어디서든 사람들이 비엔날레와 벌이는 상호작용을 목격했습니다.

[슬라이드 9 | 타임 코드 12:48]

도시 전역에 파편을 흩뿌린다는 이 아이디어는 제게 에르네스토 드 소자(Ernesto de Sousa)의 「친밀함의 수단으로서의 그래픽 아트(Graphic Arts, Vehicle of Intimacy)」(1965)를 연상시킵니다. 어떻게 이것이 가능한가. 그래픽 아트의 생산이 점점 용이해지면서 예술가들은 그들의 잠재력을 활용해 과거에는 접근하기 어려웠던 공공 공간들에서 폭넓은 관객과 관계 맺을 수 있게 되었습니다. 오늘날에는 이런 방식으로 실험할 수 있는 미디어가 훨씬 더 많아졌고, 관객도 완전히 상업적인 것이 아니더라도 이처럼 다양한 것들과 상호작용을 할 준비가 되어 있습니다. 이러한 문제들에 대한 통찰력을 얻기 위해 이 비엔날레의 다른 여러 프로젝트를 살펴볼 수 있겠지만, 이 발표에서 저는 비엔날레와 서울의 미술 공간이 함께 개발한 세 가지 프로젝트 중 취미가와 워크스의 협업 사례에 초점을 맞추고자 합니다.

[슬라이드 10 | 타임 코드 13:41]

취미가와 디자인 듀오 워크스가 제안한 〈OoH〉는 도시 전역에 존재하는 대규모 홍보 인프라에 개입하는 공공 영역 프로젝트입니다. 작품 자체는 K-pop 스퀘어의 대규모 미디어 파사드를 위해 고안된 거대한 이미지입니다. 이 이미지는 비엔날레 홈페이지와 연결된 프로젝트 웹 사이트 ‘out-of-home.kr’에서도 1:1 비율로 만나 볼 수 있습니다. 이 웹 사이트에서 사용자는 전체 이미지를 스크롤하며 광활한 색면이나 다양한 모양 또는 어떤 부호와 문자를 마주하게 됩니다. 물론 웹사이트의 ‘Information’ 메뉴에서 이 프로젝트의 주제가 무엇인지 명확히 설명하고 있지만, 여전히 이 프로젝트의 ‘큰 그림’이 무엇인지를 가늠하는 것은 거의 불가능할 것입니다.

[슬라이드 11 | 타임 코드 14:50]

작품명 〈Ooh〉는 ‘아웃 오브 홈(Out of Home)’의 약자로, 미디어 파사드, 빌보드 등 옥외 광고를 일컫는 마케팅 용어입니다. 이곳들은 우리가 정보나 메시지를 접하는 장소입니다. 이 장소들은, 우리가 차를 타고 갈 때 보게 되는 고정된 광고판에서, 빌딩의 입면에 붙은 미디어 캔버스 또는 지하철과 버스에 장착된 모니터와 포스터에 담겨 우리의 시선을 이끄는 무빙 이미지에 이르기까지, 점점 더 빠르게 어디에나 있고 유동적인 것으로 바뀌고 있습니다. 여기, 케이팝 광장의 미디어 캔버스에 모션 그래픽으로 상영된 거대한 〈OoH〉의 이미지를 보실 수 있습니다. 이곳은 전체적인 이미지를 훑을 수 있는 곳이지만, 그러나 이 또한 이 작품이 발생시키는 그 무엇을 온전히 포착해내지는 못합니다.

[슬라이드 12 | 타임 코드 15:48]

특히 이미지의 광대한 사이즈, 그리고 홍보 플랫폼에서의 콘텐츠 보급에 내재된 유통 개념을 탐구하기 위해서, 취미가와 워크스는 1:1 비율의 ‘발췌’를 다양한 아이템에 접목했습니다. 예를 들면, 지금 보시는 이 티셔츠, 서울시립미술관 전면에 걸린 대형 현수막이나 미술관 근처 거리 가로등에 걸린 비엔날레 배너가 그러한 아이템이었습니다.

[슬라이드 13 | 타임 코드 16:15]

그렇다면, 전체의 파편, 인용, 발췌에 접근함으로써 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 이것들은 고정된 대상이 아니기 때문에, 총체적으로 인식될 가능성을 회피하게 되는 것은 아닐까요? 아니면 이것들은 사람들이 대면으로 모이는 것뿐만 아니라 디지털 플랫폼에서 연결되는 것 또한 아닌, 어떤 모임(gathering)의 형태를 제안하는 것은 아닐까요? 모임은 또한 우리가 어떻게 그것들을 모아서 다른 사람에게 전달하는지에 대한 것이 아닐까요? 이에 대한 고찰로서, 저는 히만 청(Heman Chong)의 작품과 퍼포먼스에 대한 이야기를 통해, 재구성을 가능하게 하고 유예 상태에 두게 하는 그 무엇으로서의 모임의 잠재력에 대해 고찰하고자 합니다.

[슬라이드 14 | 타임 코드 16:58]

히만 청의 〈모든 것 (위키피디아)〉(2019)는 퍼포머가 위키피디아에서 오늘의 기사를 찾아 처음부터 끝까지 읽는 일종의 지속성 퍼포먼스입니다. 여기서 퍼포머들은 읽을 수 있는 하이퍼링크를 무작위로 하나 고릅니다. 이 행위는 퍼포머와 미리 협의된 시간 동안 계속해서 반복될 수 있습니다. 이 행위는 우리의 손끝으로 손쉽게 취득된 크라우드 소싱 정보를 우리가 얼마나 당연시하고 있는지, 그리고 우리는 그 정보를 어떻게 활용하고 있는지에 대한 주요 양상을 보여주며, 그 정보의 구조는 어떻게 되어 있는지를 강조하고 있습니다. 퍼포먼스가 지속됨에 따라, 퍼포머가 읽는 기사들 사이의 연관성과 도약(jump)은 느슨해지고 부정확해집니다. 이로써 퍼포머가 작가의 지시를 그대로 따랐음에도 불구하고, 그 모든 것은 점점 더 의미를 잃게 됩니다.

[슬라이드 15 | 타임 코드 17:57]

이러한 변화 속에, 처음 읽은 기사와의 연결점은 대부분 상실되며, 읽는 행위는 “인간 지식의 총체성을 소리 내어 표현하려는 헛된 시도”에 지나지 않게 됩니다. 이 작품이 개념적으로 제안하고 있는 것 이외에도, 퍼포먼스의 경험은 참여를 집중력이 분산된 상태처럼 만듭니다. 예를 들어, 이 사진에서 퍼포머는 구석에서 퍼포먼스를 하고 있고, 방문객은 그 퍼포머가 하는 행위의 맥락을 이해하기 위해 유인물을 읽는 상황이 벌어집니다. 이처럼, 퍼포먼스로서의 〈모든 것(위키피디아)〉는 어떻게 하나의 몸짓이나 행위가 대상을 재구성시킬 수 있는지를 시사하고 있습니다.

[슬라이드 16 | 타임 코드 18:30]

지난해 리스본에서 열린 단체전에서 선보인 히만 청의 또 다른 작품 또한 하나의 행위였습니다. 이번 행위는 전체 전시에 대한 근거(pretext)를 재구조화하는 동시에 그것의 원본적인 전제를 강조하는 역할이었습니다. 〈컷 다운 더 미들(Cut Down The Middle)〉이라는 네 단어는 작품의 제목이자 전시 제목입니다. 히만 청은 저와 조아 바스코 파이바(João Vasco Paiva) 작가와의 대화를 토대로 시작된 이 전시에 참여하며 전시 제목으로 자신의 작품 제목이기도 했던 ‘Cut Down The Middle’을 제안했습니다. 이 전시의 전제는 파이바의 작품을 그가 수년간 전시하고 협업하고 아이디어와 공간을 나눴던 작가들의 작품들과 함께 전시한다는 것이었습니다. 파이바의 실천을 중심에 두고, 다른 작가의 작품들을 도시 공간이라는 개념과 그 구성의 흔적들에 친연성을 가진 작품들을 먼저 골랐습니다. 이는 파이바의 작품에서도 나타나는 공간들의 특징짓는 요소이기도 합니다. 특정한 경험의 토대를 이루는 선결 규칙과 규약을 포함하는 이러한 경험에 대한 개념은 때때로 전시와 전시공간에 적용되는 것이기도 합니다. 이러한 전제들은 유의미하며 적절한 것이지만, 또한 모든 작품에 대해 매우 특정한 시각을 투사하는 것이기도 합니다. 이는 전시의 시작부터 가져간다 해도 일정 정도 제한점으로 작용하기도 합니다.

[슬라이드 17 | 타임 코드 19:57]

히만 청은 클라리시 리스펙토르(Clarice Lispector)의 소설 속 한 구절에서 《Cut Down The Middle》 이 네 단어들을 인용하여 제목으로 제안함으로써 전시 전제의 우선순위를 변경시켰습니다. 여기에, 이 제목 또한 리스펙토르의 친구이자 동료 작가가 제임스 조이스(James Joyce))의 소설 속 한 문장을 골라 그녀에게 제안한 것임을 상기해봅니다. 이렇게 함으로써 히만 청은 제목을 원본적 전제로부터 해방시키고 새로운 독해의 가능성으로 향하게 만들어, 전시 제목의 작동법에 임의성을 더해 놓았습니다. 어떤 상황에 대한 여러 이해를 독해, 공유, 교환, 협상하는 것에 대한 이러한 아이디어는, 그것들을 확실성으로 결정짓는 것보다는, 유예의 순간에 놓아두거나 일시적 배열에 두는 행위로 비칠 수 있습니다. 이 과정에는 이해와 통제가 필요 없기에, 이는 오히려 어떤 것들의 애매함이나 가늠할 수 없음이 부여하는 가능성을 인정하는 것을 암시하며, 때문에 관용적이라 할 수 있습니다. 이렇게 히만 청의 제목 제안이 만드는 또 다른 서사는 작품과 아이디어에 참여하는 방법에 대해 힌트를 던져줍니다. 대면이든 아니든 간에 이러한 참여는 서로의 관점에 맞서고 재구성하며 공유하는 협동적 활동의 소산입니다. 또한 여기서 중요한 것은 그 협동의 상대가 친한 친구가 될 수도 있고 아니면 다른 시대에 있었던 먼 거리의 동료가 될 수도 있다는 점입니다.

[슬라이드 18 | 타임 코드 21:25]

이 발표 제목에는 ‘아닌, 없는’이라는 부정성이 드러납니다. 그리고 제 발표 내용 전반에는 어떤 애매함이 자리합니다. 이는, 때때로 절충되기도 하는 잠재적 비결정 상태의 경험으로서의 예술이야말로 대상을 유예하는 접근법이 될 수 있음을 강조하고자 한 의도를 담고 있습니다. 또한, 권위적 인정과 이해에 의해 제도화된 가치로부터 예술 경험을 자유롭게 할 수 있는 가능성이 비(非)설명적 접근법에 있음을 제시하고자 함입니다. 방금 제시된 ‘Cut Down The Middle’의 독해처럼, 이는 동료, 친구, 대중, 그 모든 다른 사람들과 함께, 그들로부터, 그들을 통해 얻는 배움의 한 형태입니다. 그런 의미에서 《하루하루 탈출한다》 도록에 실린, 저의 동료, 이지원 큐레이터의 글을 인용하며 발표를 마치겠습니다.

작가와 작품의 배경 작품의 줄거리나 연출 재료와 크기 기술적 기반 등으로 단순화해버린 탓에 작품이 저 스스로 충분히 제시할 수도 있는 탈출이 도리어 묘연해져 버리는 것은 아닐까 하는 우려가 드는 것이다. 개념적이고 명료한 것으로 작업을 설명할 때 우리는 어떤 확실한 것을 얻지만 그 밖의 모든 것을 잃는다. …

(이번 전시를 통해…) 내 신념만을 주시하는 게 아니라 다른 입장이 교차하는 상황을 존중하고 그 복합적인 관계를 누릴 수 있는 환경을 제안해보고 싶었다. … 바로 곁에 앉아있을지라도 한 사람과 다른 사람 사이에는 가늠할 수 없는 거리 견주어 볼 수 없는 차이 수많은 세상이 도사리고 있(다)…1

참고문헌

De Sousa, Ernesto. “Graphic Arts, Vehicle of Intimacy.” In Your Body Is My Body, catalog edited by Isabel Alves, 23-42. Lisbon: Museu Coleção Berardo, 2016.

Diawara, Manthia. “Édouard Gilssant’s Poetics of Trembling.” Paper circulated on the occasion of the author’s seminar, “De-opacification and the Right to Opacity,”at Maumaus, Lisbon, November 8, 2019.

Miranda Justo, José. “A Meditative Flow on Ernesto de Sousa’s Conception of Modernity (and Two Appendixes on Related Matters).” OEI, nos. 80-81 (2018): 85-94.

ALVES, Isabel, JUSTO, José Miranda, eds., Ser Moderno… em Portugal. Lisbon: Assirio and Elvim, 1998.

LEE, Jiwon “(No) Escape” in One Escape at a Time, catalog for the 11th Seoul Mediacity Biennale. Seoul: Seoul Museum of Art (SeMA), 2021.

*이 글은 2022년 1월 16일, 세마 러닝 스테이션(서울시립미술관 서소문본관 2층)에서 있었던 《세마 러닝 스테이션: 전환》의 〈공공미팅—배움의 전환(Public Meeting―Shift in Learning)〉 중 연사 클라우디아 페스타나(Claudia Pestana)의 발표문(영어 원문)을 보충하고 이후 재번역한 원고입니다.

-

이지원, ‘(No) Escape’, “11회 서울미디어시티비엔날레: 하루하루 탈출한다 도록”(서울: 서울시립미술관, 2021), 41, 47, 49. ↩